はじめに

就職活動が近づいてくると、「インターンって参加した方がいいのかな?」「そもそも何をするの?」と戸惑う学生は多いものです。特に障害のある学生の場合、「自分も参加していいのか」「配慮はしてもらえるのか」と、さらに不安を感じるかもしれません。

でも、だからこそインターンシップは、“自分に合った働き方”を探すためのきっかけになります。この記事では、インターンとオープン・カンパニーの違いといった基本的な内容から、インターン参加のメリット、障害学生向けのインターンの特徴について、丁寧に解説していきます。

でも、だからこそインターンシップは、“自分に合った働き方”を探すためのきっかけになります。この記事では、インターンとオープン・カンパニーの違いといった基本的な内容から、インターン参加のメリット、障害学生向けのインターンの特徴について、丁寧に解説していきます。

📗 目次

1. インターンとオープン・カンパニー、どう違うの?

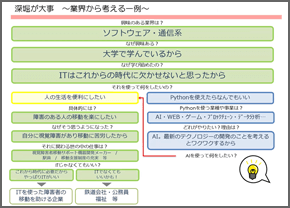

インターンと似た言葉に「オープン・カンパニー」というものがあります。どちらも学生向けのプログラムですが、目的や内容に大きな違いがあります。

この違いは、厚生労働省・文部科学省・経済産業省が2022年6月に発表した資料(インターンシップの推進に当たっての基本的考え方(*1))で整理されているものです。

この違いは、厚生労働省・文部科学省・経済産業省が2022年6月に発表した資料(インターンシップの推進に当たっての基本的考え方(*1))で整理されているものです。

(*1)【参考(外部リンク)】インターンシップの推進に当たっての基本的考え方(PDF)

◆ オープン・カンパニー(タイプ1)

- 【目的】企業や業界のことを知ってもらう

- 【内容】会社説明、職場見学、社員との座談会など

- 【特徴】就業体験は含まれない(説明がメイン)

- 【形式】1dayやオンラインなど、短めが多い

最初の一歩としてぴったりなのがこのタイプ。服装や話し方などをそこまで気にせず、「どんな企業なのかを知る」ことに焦点があるので、気軽に参加できます。「まず業界研究をしたい」「働くイメージをつかみたい」「とにかく就活ってどんな感じか知りたい」という人に向いています。

◆ インターンシップ(タイプ3)

- 【目的】学生は業務を体験し、企業は学生の能力を把握

- 【内容】実際の仕事に関わる、社員と一緒に業務に取り組む

- 【特徴】就業体験がメイン

- 【形式】最低5日以上(専門職なら2週間以上)の期間

「実際に働いてみたい」「自分がこの仕事に向いているか試してみたい」という人におすすめなのがこちら。体験を通して得た学びは、ESや面接でも活かしやすくなりますし、何よりその会社の具体的な業務を知ることができる機会、エントリーするかどうかに大きく影響します。

2. インターン・オープンカンパニーに参加する3つのメリット

1⃣ 会社や仕事の雰囲気がわかる

「就活って、まず何をすればいいかわからない」と感じているなら、インターンやオープンカンパニーはまさに“働くとはどんな感じか”を実感する大きなチャンスです。仕事内容だけでなく、先輩社員の雰囲気や会社のカルチャーなど、ネット上の情報だけでは判断しづらいことが肌で感じられます。

2⃣ 自己理解が深まる

インターンやオープンカンパニーでは、業務体験やワークショップなど、ただ話を聞くだけではなくて何かアウトプットするような場面が用意されていることも多いです。そうした体験から、「できたこと」「苦手だったこと」「楽しかったこと」を振り返ることで、自分の強み・弱みがはっきりします。特に、障害のある学生は、自分が働くうえで「何に困るのか」「どんな環境なら安心か」を実感できる、貴重な経験になります。

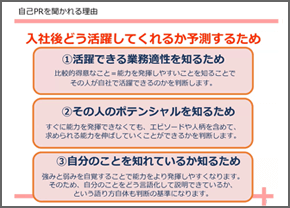

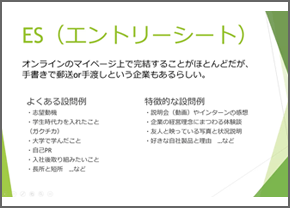

3⃣ 面接やESでの“語れるネタ”ができる

「インターン経験」を評価材料の一つとしている企業は年々増えています。まさに「働く」体験の疑似体験ですから、インターンの経験談は面接官が就職後のパフォーマンスを想像するうえで非常に有用な情報になります。インターンの経験があると、自己PRや志望動機にも具体性が出てきます。「インターンで○○を体験し、△△を感じた。だからこの業界に興味が湧いた」というストーリーが作れると、説得力もアップしますよね。

3. 障害のある学生にとってのインターンの意義とは?

ここまでインターンシップに参加することのメリットをお伝えしてきましたが、では特に「障害のある学生」がインターンに参加することにはどのような意義があるのでしょうか?

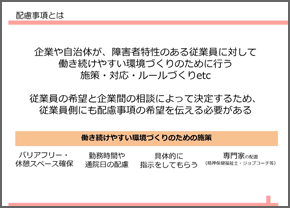

まず、障害学生にとってのインターンシップは、「配慮事項を依頼する練習」ができる場でもあります。そもそも、「働く際にどんな配慮が必要なのか?」ということ自体、実際に働く経験を通してこそ解像度が高まるものです。

さらに、「こういう場面で集中しづらいです」「この配慮があると働きやすいです」といった“伝え方の練習”ができるのは、就職後にも大きな財産になります。本選考でいきなり伝えるより、インターンで経験しておくとハードルがぐっと下がります。

さらに、「こういう場面で集中しづらいです」「この配慮があると働きやすいです」といった“伝え方の練習”ができるのは、就職後にも大きな財産になります。本選考でいきなり伝えるより、インターンで経験しておくとハードルがぐっと下がります。

- 一人で黙々と取り組むのが向いている?

- チームでやる仕事は楽しい?それとも疲れる?

- オンラインと対面、どちらが合っている?

こうした実感は、職種選びや雇用形態の選択(障害者雇用か一般雇用か)において、非常に大きなヒントになります。家でも就活オンラインでこれまでサポートしてきた学生の方の多くも、こうした経験を通じて自己理解を深めることで、自分にあった企業を探すことができていました。

4. 障害学生向けインターンの特徴とメリット

インターンシップやオープンカンパニーの多くは障害を問わないものですが、近年では、障害学生向けに特化したインターンシップやオープンカンパニーも増えてきています。ここでは、そうした障害学生向けに開催されるインターンシップの特徴についてお伝えします。

▶ 配慮が前提の環境

障害学生向けプログラムは、事前に配慮事項をヒアリングする企業も多く、安心して参加しやすいのが特長です。体調や特性に合わせたスケジュール調整、個別相談の機会など、初めてのインターンでも参加しやすいよう配慮されているケースが多いです。

▶ 同じ立場の仲間と出会える

「自分だけじゃない」と感じられることは、想像以上に大きな励みになります。障害学生同士の交流を通じて、情報交換や就活仲間との出会いにつながることもあります。また、同年代の人がしている質問から、「そういう視点で企業を見るのもいいな」と勉強になることも多いです。

▶ 働くイメージがリアルに持てる

「障害者雇用って、実際どんな風に働くの?」「配慮ってどこまでしてもらえるの?」そんな疑問も、実際に企業での就業体験を通じて、リアルな答えを見つけられます。オープンカンパニーでは障害のある先輩社員と話せる場合もあり、そうした際には特に具体的なイメージを掴むことができるでしょう。

5. よくある疑問Q&A

最後に、インターンについてのよくある質問をまとめました。

インターンに参加しないと就職に不利ですか?

必須ではありませんが、自分の可能性を広げる手段の一つです。特に障害のある学生にとっては、自分に合った環境を探す上での重要な機会になります。

インターンには何社くらい参加したらいいの?

目安としては、2~3社くらい参加してみると良いでしょう。企業や職種によって働き方や雰囲気が大きく異なるため、比較対象があることで「自分に合う/合わない」を判断しやすくなります。また、最初の1社では緊張してうまくいかないこともありますが、回数を重ねることで少しずつ自信もついていきます。

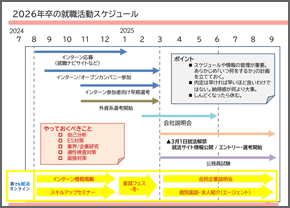

インターンの時期っていつ頃?

多くの企業では、**夏(サマーインターン)・秋(オータムインターン)・冬(ウィンターインターン)**の3シーズンに分けて開催しています。

- 夏(6月~9月):募集が最も多く、人気企業のプログラムも多い

- 秋(10月~11月):少人数でじっくり取り組めるものが増える時期

- 冬(12月~2月):直前の就活準備にも活用しやすい

時期によって参加しやすさや内容も異なるので、自分のペースやスケジュールに合わせて選ぶのがポイントです。

障害があってもインターンに参加できますか?

もちろんです。障害学生向けに配慮されたプログラムも増えており、「配慮が前提」で参加できる企業も多くなってきています。

障害のことを開示しないといけませんか?

プログラムによりますが、事前に開示しておくことで無理なく参加できる環境を整えてもらいやすくなります。不安な場合は、応募前に主催者に相談するのも一つの方法です。

6. まとめ:迷っているあなたへ、一歩踏み出す勇気を

インターンは、「向いている仕事を探す」ための小さな実験のようなものです。最初からうまくいかなくても大丈夫。参加したことで、自分の“好き”や“苦手”が見えるだけでも大きな一歩です。

特に障害のある学生にとっては、「自分らしく働くとは?」を考えるきっかけになります。

興味を持った企業の説明会に参加するだけでも、立派な第一歩。自分のペースで、できるところから始めてみませんか?

特に障害のある学生にとっては、「自分らしく働くとは?」を考えるきっかけになります。

興味を持った企業の説明会に参加するだけでも、立派な第一歩。自分のペースで、できるところから始めてみませんか?